【アルコール使用症が引き起こす深刻な問題と解決方法】

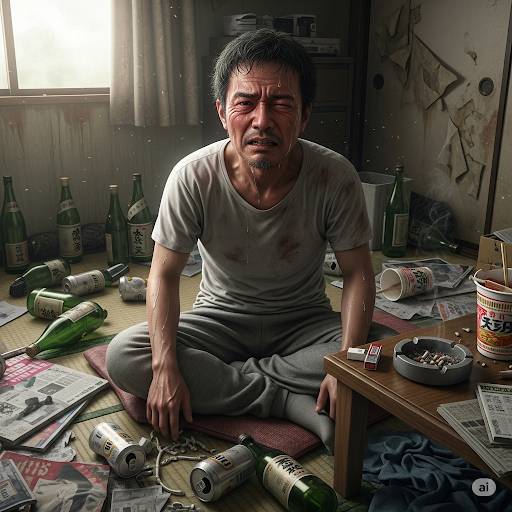

本日は、日本において特に根深く、見過ごされがちな社会問題であるアルコール使用症(アルコール依存症)について取り上げます。アルコールは合法的な薬物であるにもかかわらず、その過剰な摂取は人間の心身に甚大な害をもたらします。

私たちは、居住支援や就労支援の現場において、アルコール使用症が引き起こす深刻な問題に直面することが多々あります。依存性から心身の健康を損ない、社会生活に支障をきたし、結果として職を失い、生活困窮に陥るケースは枚挙にいとまがありません。一度貧困の連鎖に陥ると、体調の悪化に加え、再就職も困難となり、自己効力感を失ってしまう悪循環に陥ります。最終的には生活保護を受給するに至り、最低限の生活を送りながらも、なおアルコールに頼らざるを得ない状況が続くことも少なくありません。

アルコール使用症(アルコール依存症)の危険性と病状

アルコール使用症(以下、アルコール依存症)は、単なる習慣ではなく、精神疾患の一つです。国際疾病分類第11版(ICD-11)では、「精神作用物質使用症および依存症」の項目に含まれます。その危険性と病状は多岐にわたります。

1. 身体への影響

長期にわたる過剰なアルコール摂取は、全身の臓器に深刻なダメージを与えます。

肝臓: アルコール性肝炎、脂肪肝、肝硬変、肝がんなど。

膵臓: 急性膵炎、慢性膵炎。

脳: 脳萎縮、認知機能の低下(アルコール性認知症)、ウェルニッケ・コルサコフ症候群(記憶障害、見当識障害など)。

消化器: 食道がん、胃がん、十二指腸潰瘍など。

心臓: 心筋症、不整脈、高血圧。

その他: 糖尿病の悪化、免疫力の低下、末梢神経障害、骨粗しょう症など。

2. 精神・心理への影響

アルコールは中枢神経系に作用し、精神状態に大きな影響を及ぼします。

精神依存: アルコールを摂取しないと落ち着かない、イライラするなどの精神的な渇望。

身体依存: 離脱症状(振戦、発汗、吐き気、幻覚、けいれんなど)が生じるため、アルコールを飲み続けなければならない状態。

うつ病・不安障害: アルコールは一時的に気分を高揚させますが、長期的に見るとうつ病や不安障害を悪化させることが多いです。

幻覚・妄想: アルコール離脱せん妄(幻視、幻聴など)やアルコール性幻覚症など。

パーソナリティの変化: 感情の不安定さ、攻撃性の増加、無責任な行動など。

3. 社会生活への影響

アルコール依存症は、個人の生活だけでなく、周囲の人々や社会全体にも悪影響を及ぼします。

仕事・学業: 飲酒による遅刻・欠勤の増加、生産性の低下、失業。

経済問題: 飲酒による浪費、医療費の増加、生活困窮。

人間関係: 家族・友人との不和、DV、虐待。

法的な問題: 飲酒運転、暴力事件など。

アルコール依存症からの脱出:最善の提言(最新情報を踏まえて)

アルコール依存症からの脱出は容易ではありませんが、適切な支援と本人の強い意志があれば可能です。以下に、最新の知見を踏まえた最善の提言をします。

1. 専門機関への早期アクセスと診断

アルコール依存症は病気であることを認識し、できるだけ早く専門機関(精神科、心療内科、アルコール専門医療機関など)を受診することが第一歩です。

診断と評価: 医師による正確な診断と、依存症の重症度、合併症の有無などの評価が重要です。

情報収集: 医療機関や自助グループに関する情報を積極的に収集しましょう。地域の保健所や精神保健福祉センターでも相談が可能です。

2. 治療プログラムへの参加

効果的な治療には、多様なアプローチが組み合わされます。

入院治療: 重度の離脱症状がある場合や、自宅での飲酒コントロールが困難な場合に検討されます。身体合併症の治療も同時に行われます。

外来治療: 症状が比較的安定している場合や、社会生活を送りながら治療を進めたい場合に選択されます。

薬物療法:

断酒補助薬: 抗酒剤(ジスルフィラムなど)は飲酒すると不快な症状を引き起こし、飲酒欲求を抑える薬(アカンプロサート、ナルトレキソンなど)は、飲酒量を減らす効果も期待されます。

合併症治療薬: うつ病や不安障害、睡眠障害など、合併する精神疾患に対しては、それぞれの症状に合わせた薬物療法が行われます。

精神療法・心理療法:

認知行動療法(CBT): 飲酒につながる思考パターンや行動を変えることを目指します。

動機づけ面接: 本人の変化への意欲を引き出し、強化します。

家族療法: 家族も巻き込んだ治療を行い、関係性の改善やサポート体制の構築を目指します。

3. 自助グループへの参加(最新の動向)

アルコール依存症からの回復において、自助グループの存在は非常に重要です。

AA(アルコホーリクス・アノニマス): 12のステップと12の伝統に基づき、アルコール依存症者がお互いをサポートし合う世界的な自助グループです。匿名性が保たれ、安心して参加できます。

断酒会: 日本独自の自助グループで、アルコール依存症者の家族も参加できる場合が多く、地域に根ざした活動を行っています。

最新の動向: オンラインでのミーティングも普及しており、地理的な制約や身体的な困難がある場合でも参加しやすくなっています。若年層向けのミーティングや、特定のテーマに特化したミーティングなども増えています。

4. 生活習慣の改善と社会資源の活用

規則正しい生活: 睡眠、食事、運動など、健康的な生活習慣を確立することが再発防止に繋がります。

ストレス管理: 飲酒以外のストレス解消法(趣味、運動、瞑想など)を見つけることが重要です。

就労支援・居住支援: 安定した生活基盤を再構築するため、就労支援機関や居住支援機関との連携が不可欠です。アイズ ルームが提供する支援を積極的に活用しましょう。

社会資源の活用: 生活保護、障害者手帳、各種手当など、利用できる社会保障制度や福祉サービスについて情報収集し、必要に応じて専門家(ソーシャルワーカーなど)に相談しましょう。

5. 家族・周囲の理解とサポート

アルコール依存症は、本人だけでなく家族も巻き込む病気です。家族の理解と適切なサポートが回復を大きく後押しします。

家族会の活用: アルコール依存症の家族を対象とした自助グループ(Al-Anonなど)に参加することで、自身の心のケアや対応方法を学ぶことができます。

共依存からの脱却: 家族がアルコール依存症者の問題行動を助長してしまう「共依存」の関係から脱却することも重要です。

アイズルームからの提言

アルコール依存症からの脱出は、多角的で継続的なアプローチが必要です。

早期の専門機関受診と適切な診断

個々の状況に合わせた治療プログラム(薬物療法、精神療法など)への積極的な参加

自助グループ(AA、断酒会など)への継続的な参加と、オンラインミーティングなどの活用

規則正しい生活習慣の確立とストレス管理

居住支援や就労支援などの社会資源の積極的な活用

家族の理解と、必要に応じた家族会の活用

これらの要素が複合的に作用することで、アルコール依存症からの回復と、持続的な断酒、そして質の高い社会生活への復帰が最善の形で実現されるでしょう。諦めずに支援を求め、一歩ずつ前に進むことが何よりも重要です。