【「なぜ、やめられないのか?」~カリスマを狂わせる脳の報酬回路と依存症の闇~】

またもやNHKに出演するような有望な俳優が、大麻の使用・所持で逮捕されました。その前には、国際的な飲酒メーカーの代表の自宅に、大麻成分由来の使用・所持目的で家宅捜索が入るという衝撃的なニュースもありました。

有望な芸能人やカリスマ経営者などが、なぜ大麻のような違法薬物に手を出してしまうのか、私には理解に苦しみます。積み上げてきた信頼が一瞬の行動で地に落ちてしまうからです。大麻は合法な国もありますが、日本の法律では厳しく禁止されています。

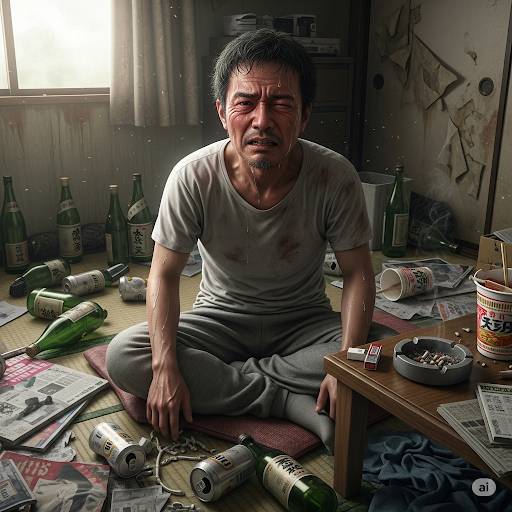

大麻から始まって、もっと強い違法薬物へと進み、ご自身の人生をめちゃくちゃにするとともに、精神が錯乱して犯罪を犯してしまうケースも少なくありません。違法薬物ほどではありませんが、過度な飲酒もトラブルを引き起こしたり、飲酒運転で人の命を奪ったりします。

初めは少量からスタートしても、常習性を持ち、最後は自分では制御できないところまで進んでしまいます。この問題の背景には、人間の脳の働きが深く関わっているのです。

依存症を形成する「脳の報酬系」のメカニズム

なぜ、体に悪いとわかっているのに、そして社会的な制裁があるとわかっているのに、薬物やアルコールに手を出してしまうのでしょうか。この「やめられない」状態こそが依存症であり、その鍵を握るのは脳内の「報酬系(ほうしゅうけい)」と呼ばれる回路です。

快楽を生むドーパミンの暴走

この報酬系は、食べることや誰かと親密な関係を築くことなど、生命維持に必要な行動を「快感」として認識させ、その行動を繰り返させるための重要なメカニズムです。

薬物やアルコールを摂取すると、この報酬系の中心である側坐核(そくざかく)などで、ドーパミンという神経伝達物質が大量に放出されます。このドーパミンが、通常ではあり得ないほどの「強烈な快楽(ハイな状態)」を生み出します。

脳は、この強烈な快感を「生きる上で非常に重要で、繰り返すべき行動だ」と誤学習してしまいます。その結果、

耐性の形成:同じ快感を得るために、より多くの量が必要になる(酒量が増える)。

渇望(かつぼう):薬物やアルコールを「欲しい」という強烈な欲求が生まれる。

という悪循環に陥り、自分の理性や意思ではコントロールできない状態、つまり依存症へと進行します。

理性を司る前頭前野への影響

さらに、アルコールや違法薬物は、思考や理性、判断力を司る脳の「前頭前野(ぜんとうぜんや)」の機能を低下させます。

「やめておこう」「これは危険だ」という理性のブレーキが効きにくくなるため、報酬系からくる「欲しい」という衝動的な欲求を抑えることができなくなってしまうのです。

特に、大麻は若年期の脳の成長に深刻な影響を与え、記憶力や学習能力の低下、さらには統合失調症やうつ病などの精神疾患の発症リスクを高めることが指摘されています。一度薬物依存や中毒の状態に陥ると、破壊された脳は完全には元に戻らないと考えられています。

社会に与える深刻な影響と福祉の視点

有名人が違法薬物で逮捕されるニュースは、一見すると彼ら個人の問題に思えますが、その影響は社会全体に広がります。

信頼の崩壊と社会的損失

彼らが築き上げてきたキャリアや信頼は、一瞬にして崩壊し、多くのファンや関係者を裏切る結果となります。これは、依存症が「個人の意志の弱さ」ではなく「脳の病気」であるという認識が社会全体で不足していることの表れでもあります。しかし、日本で違法である以上、その行為は社会規範を乱し、法律で罰せられます。

また、飲酒運転による悲惨な事故や、薬物に関連する犯罪など、依存行動が他者の命や平穏な生活を奪うという、取り返しのつかない事態を引き起こします。

福祉的な視点からの支援の必要性

これらの問題は、単に「罰する」だけでなく、「やめたくてもやめられない」という病に苦しむ人々への福祉的な支援という視点も欠かせません。依存症は治療可能な病気であり、専門機関での治療や、自助グループ(AAやNAなど)への参加を通じて、回復を目指すことができます。

依存症の当事者、そしてその家族が孤立しないよう、社会全体で依存症を正しく理解し、治療と回復を支える体制が求められているのです。

アイズルームは、健康を害する過度な飲酒や違法な大麻の使用は、ご自身の体や精神を蝕み、社会の信頼や規範をも破壊する行為だと考えます。かけがえのない人生を、一時の快楽や誤った情報によって無駄にすることなく、心身ともに健やかな生活を送っていただきたいと強く願っています。