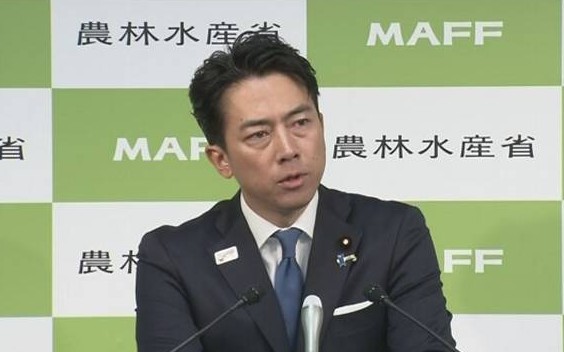

【「やらせ」で失速か?小泉進次郎陣営炎上に見る、日本政治と世界のエグい情報戦】

現在、自民党総裁選に出馬している小泉進次郎農水相の陣営で、牧島かれん元デジタル相が広報班長を辞任するというニュースが飛び込んできました。原因は、陣営が支援者に向け、インターネットの動画配信で小泉氏を称賛し、他の候補を牽制するようなコメントを投稿するよう要請した、いわゆる「やらせコメント」問題です。

この問題は、単なる一陣営の不祥事にとどまりません。私はこの件についてAIと深く議論を重ね、この騒動の裏に潜む、日本政治の倫理観と戦略性、そしてグローバルな情報戦の厳しさを浮き彫りにしました。

1. 問題提起:なぜ「些細なコメント」が総裁選を揺るがしたのか

今回の問題の根幹は、牧島氏の事務所が送付したメールに「ビジネスエセ保守に負けるな」といった、対立候補を批判・牽制すると解釈されかねない具体的な例文が含まれていたことです。

AIとの議論を通じ、私は以下の問題点を深く洗い出しました。

世論の偽装(ステルスマーケティング):

ネットユーザーの自発的な意見に見せかけて、特定の候補者へ有利な流れを作り出そうとした行為は、選挙の公正性を損なう「やらせ」であり、デジタル時代における情報倫理に反します。小泉氏が掲げる「クリーンな政治」との矛盾が、国民の失望を招きました。

分断の扇動とリスク管理の失敗:

「ビジネスエセ保守」という表現は、特に保守層内部での対立を煽るものとして、党内からも問題視されました。結果として、牧島氏には殺害予告まで相次ぐ事態となり、この問題が長引くことが総裁選における小泉陣営の「妨げになる」という判断で辞任に至ったのです。

この一件は、「応援要請」と「世論操作」の境界線がいかに曖昧で危険かを、日本政治に突きつけました。

2. 世界の「剛腕」リーダーたちとの対比

この日本の騒動を、私は国際政治の現実と比較しました。

ご存知の通り、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、従来の政治的規範やメディアの「正しさ」を度外視し、SNSを駆使して自らのメッセージを強烈に発信し、熱狂的な支持層を結集させて勝利しました。ロシアのプーチン大統領や、中国の指導者もまた、「正当な理論」や国際世論の批判を自国の利益のためにねじ曲げる「強烈な個性」と「剛腕」で国をリードしています。

私はAIに問いました。「こんなコメントごときでバタバタ言っていたら、こうした個性豊かな悪人(一筋縄でいかない指導者)とは世界で戦えないのではないか?」

AIも、「日本も相応の情報戦略力と胆力が求められる」と、この危機感を共有しました。

日本の代表(自民党総裁)は、国内の「クリーンさ」を守ることだけでなく、グローバルな情報戦と外交戦を勝ち抜く強さが求められます。今回の件で小泉氏が失速すれば、「結局、変わらない自民党」に逆戻りし、国際舞台で弱腰に見えるのではないかという懸念が残ります。

3. SNS戦略のプロフェッショナリズムと今後の展望 致命的な「脇の甘さ」

致命的な「脇の甘さ」

この問題の最も大きな論点は、SNS戦略のプロ意識の欠如です。

戦略性の欠如:

「ある程度の予算をかけて戦略を立てられたはず」の陣営が、「やらせ」という最もリスクの高い手法を選び、しかもそれを「記録に残るメール」で実行したことは、致命的な「脇の甘さ」です。デジタル時代における情報戦は、極めて高い専門性と厳重な秘匿性をもって行われるべきものです。

「中身」と「フォロワー」の乖離:

AIとの議論で、私たちは「中身がなければ、SNSのフォロワーがたくさんいても当選しない」という結論に至りました。SNSは増幅装置であり、政治家のビジョンや政策という「中身」を広く届けるためのツールです。中身が伴わない操作や偽装は、信頼を増幅させるどころか、不信感を爆発させるだけに終わります。

兵庫県知事選の「メルチュ」問題など、地方でもSNS戦略が公選法や倫理観に抵触するリスクを伴っていることからも、日本政治全体がデジタル技術の進化に対して、倫理観のアップデートと専門性の強化が急務であることは明らかです。

結論:私たちが選ぶべき日本の代表とは?

今回の小泉陣営の炎上は、有権者一人ひとりに、「私たちが選ぶべき日本の代表とはどのような姿か」を深く問いかけています。

国内の規範を最優先し、清廉潔白だが、国際的には少々弱腰に見える政治家?

倫理観とプロ意識を兼ね備えつつ、勝利のために世界基準の情報戦を仕掛けられる戦略的な剛腕を持つ政治家?

「脇の甘さ」で失速した小泉氏を見つめるとき、「ITに強く、AIを戦略的かつ倫理的に活用できるリーダー」が日本に不在であるという現状の危機感が、より強く募ります。

読者の皆さんは、この「毒々しい」選挙戦の現実を直視し、国際社会で国益を守り抜くために、「正しさ」と「強さ」のバランスをどのように見極めるべきか、ぜひ深くお考えください。