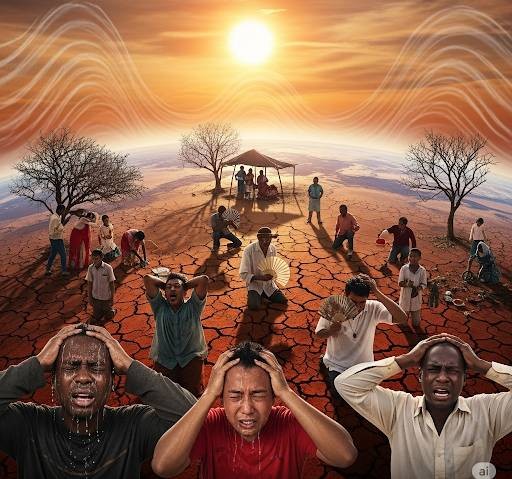

【異常気象が人間と社会に与える影響】

さらに、異常気象は社会基盤にも深刻な影響を及ぼします。

インフラへの被害: 高温による電力需要の急増は、電力供給の不安定化や停電を引き起こす可能性があります。また、道路や鉄道などのインフラも熱によって変形し、交通網の混乱を招くことがあります。

食糧安全保障への懸念: 異常な高温や干ばつは、農作物の生育を阻害し、収穫量の減少につながります。これにより食料価格が高騰し、世界的な食糧危機を引き起こす可能性も否定できません。

生態系への影響: 気温上昇は、生物種の生息域を変化させ、生態系のバランスを崩壊させます。これにより、生物多様性が失われ、最終的には人間社会の持続可能性にも影響を及ぼします。

今後も高温が続いた場合、人間は暮らしていけるのか

このまま地球温暖化が進み、異常な高温が常態化すれば、人間が従来の生活様式を維持することは極めて困難になると考えられます。特に、冷房設備が普及していない地域や、貧困層の人々は、より深刻な影響を受けることになります。

将来的には、居住可能な地域が限定され、大規模な気候難民が発生する可能性も指摘されています。つまり、地球温暖化は、単なる環境問題ではなく、人権や安全保障に関わるグローバルな課題へと変貌しつつあるのです。

経済成長と温暖化対策のジレンマ

京都議定書をはじめとする国際的な枠組みは、地球温暖化対策における重要な一歩でしたが、すべての国がその目標を達成したわけではありません。特に、アメリカや中国といった大国が、経済成長を優先するあまり、十分な温暖化対策を取ってこなかったという現状があります。

これは、「経済成長を追求すれば温暖化対策が疎かになり、温暖化対策を優先すれば経済成長が鈍化する」という根深い対立構造が存在するためです。このジレンマを克服するためには、「グリーン経済」への転換が不可欠です。グリーン経済とは、環境保全と経済成長を両立させる新たな経済モデルであり、再生可能エネルギーや省エネルギー技術への投資を促進することで、持続可能な社会を構築することを目指します。

日本の立場と今後のあり方

日本は、国際社会において温暖化対策のリーダーシップを発揮することが期待されています。先進国として、高い技術力と経済力を活かし、以下の取り組みを推進すべきです。

革新的な技術開発: 温暖化対策に貢献する再生可能エネルギー技術や、二酸化炭素の回収・貯留技術(CCS)などの研究開発を加速させる。

国際協力の強化: 途上国への技術支援や資金援助を通じて、世界の温暖化対策に貢献する。

国内の取り組みの強化: 企業や個人が一体となって、省エネルギーや資源の有効活用を推進する社会を構築する。

私たち一人ひとりの行動も重要です。日々の生活の中で、節電、節水、公共交通機関の利用、過剰な消費を控えるなど、できることから始めることが大切です。

アイズルームの結論:人間としてどうあるべきか

地球温暖化は、科学技術や政治、経済といった専門的な領域だけの問題ではありません。私たち一人ひとりが、地球と未来の子どもたちのために、どのような選択をするのかという倫理的な問いでもあります。

現在の世代が享受している豊かな生活は、未来の世代が犠牲を払うことで成り立っているかもしれません。この不均衡を是正するためには、短期的な利益だけでなく、長期的な視野に立って行動することが求められます。

私たちは、「人間は地球の一員である」という自覚を持ち、地球の資源を賢く利用し、環境を大切にする生き方を選ぶべきです。そして、その生き方を次世代に伝えることこそが、私たちに課せられた最大の使命と言えるでしょう。