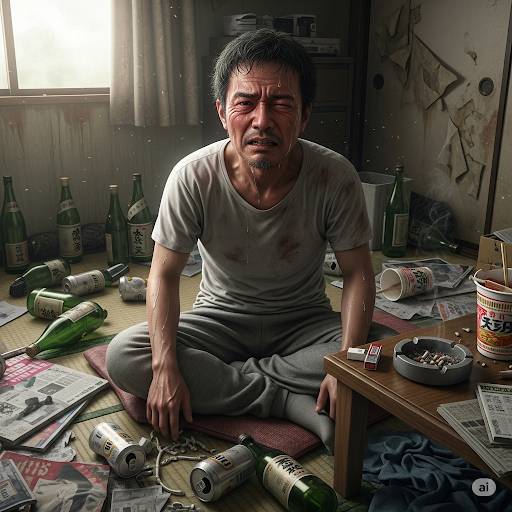

【お酒、タバコ、コーヒー 依存の入り口、貧困への出口】

当社は、住居支援や就労支援をサービスの柱として事業を推進しております。

住居や仕事を喪失する要因の一つに薬物依存症があり、特に身近なお酒、タバコ、コーヒー(カフェイン)の3つは、適量を超えて過剰摂取すると立派な薬物依存症となり得ます。近年問題視されている市販薬のオーバードーズも同様ですが、カフェインも強い覚醒作用を持つため、乱用すると様々な問題を引き起こす可能性があります。これら3つの薬物に対する過剰摂取や依存は、貧困に陥る入り口となることも少なくありません。

お酒、タバコ、コーヒーの過剰摂取がもたらす影響

これらの身近な嗜好品も、過剰に摂取し依存状態になると、心身に深刻な影響を及ぼし、様々な問題を引き起こします。

1. 身体への影響

アルコール

肝臓や膵臓への負担が大きく、脂肪肝やアルコール性肝炎、肝硬変などの重篤な肝疾患を引き起こすリスクが高まります。

また、高血圧や心筋梗塞、脳卒中といった循環器系の病気のリスクも上昇します。

その他、食道がんや大腸がんなど、多くのがんのリスクも高めることが多くの研究で報告されています。

タバコ(ニコチン)

タバコに含まれるニコチンやタールなどの有害物質は、肺がんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)など、呼吸器系の病気の主な原因となります。

血管を収縮させる作用があるため、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めます。

また、歯周病や口腔がんのリスクも上昇させることが分かっています。

コーヒー(カフェイン)

カフェインの過剰摂取は、中枢神経を過剰に興奮させるため、動悸や不眠、頭痛、吐き気などの症状を引き起こすことがあります。

長期間にわたる過剰摂取は、精神的な不安定さや不安障害を引き起こす可能性も指摘されています。

消化器系への負担も大きく、胃酸の分泌を促進するため胃炎や胃潰瘍の原因となることもあります。

2. 依存性の問題点

アルコール、ニコチン、カフェインはすべて依存性物質であり、摂取を繰り返すうちに耐性が形成され、より強い作用を求めて摂取量が増加していきます。これは「精神的依存」と「身体的依存」の両面から引き起こされます。

精神的依存:これらの物質を摂取することで得られる快感や安心感を求める心理的な状態です。「これを飲まないと(吸わないと)落ち着かない」といった思考がこれにあたります。

身体的依存:物質が体内から抜けることで、離脱症状(禁断症状)が生じる状態です。例えば、アルコール依存症では手の震えや発汗、幻覚など、ニコチン依存症ではイライラや集中力の低下などが現れます。離脱症状を避けるために、さらに摂取を繰り返してしまうという悪循環に陥ります。

3. 社会的・経済的トラブル

依存症が進行すると、仕事や家庭、人間関係に深刻な問題を引き起こしやすくなります。

経済的問題

依存物質の購入費用がかさみ、家計を圧迫します。

依存症が原因で仕事を失い、収入が途絶えることで貧困に陥るリスクが高まります。

人間関係の問題

依存物質の摂取を優先するあまり、家族や友人との関係が疎遠になったり、衝突が増えたりします。

周囲の助言を聞き入れず、孤立を深めるケースも少なくありません。

法的・社会的問題

アルコール依存症の場合、飲酒運転による事故や、暴力事件などのトラブルに発展することがあります。

依存症に起因する健康問題で医療費が膨らみ、自己破産に至るケースも報告されています。

健全な生活を送るために

お酒、タバコ、コーヒーは、適量であれば気分転換やリラックス効果をもたらし、生活を豊かにする側面もあります。しかし、健康を第一に考えるならば、タバコはきっぱりとやめること、そしてお酒は控えめにすることが賢明な選択です。

今後もアイズルームでは、皆様の心身の健康に関する情報を提供してまいります。ご意見やご要望がございましたら、こちらをタップしてお気軽にお問い合わせください。