【なぜゴミ屋敷はなくならない?「ごみ」と「大切なもの」の境界線と、高齢者の闇に潜む見過ごされたSOS】

私たちは、障害福祉の話題をブログとして配信しています。今日のテーマは、最近よくニュースで目にする高齢者のゴミ屋敷問題です。

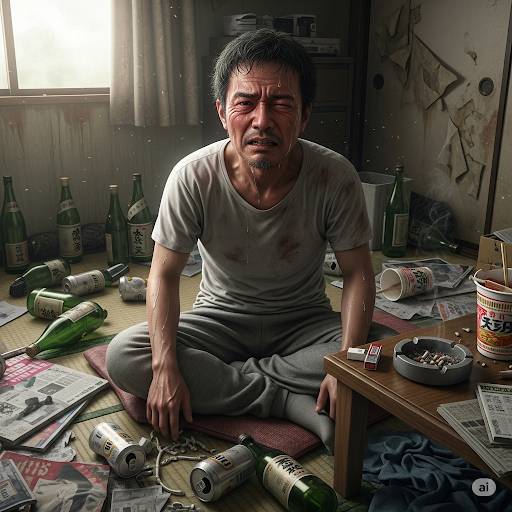

一見すると、単なる個人の問題に見えますが、実は精神疾患や障害、そして高齢化社会の闇が深く関わっています。ゴミ屋敷がなぜ発生し、その背景に何があるのか。そして、社会としてどう向き合っていくべきかについて、掘り下げていきたいと思います。

最新のニュースによると、ゴミ屋敷問題は全国で深刻化しており、総務省の調査では約8割のゴミ屋敷が周辺地域に悪影響を及ぼしていることが明らかになっています。特に、居住者の約7割が健康面や経済面の課題を抱えており、問題の根深さが浮き彫りになっています。

ゴミ屋敷は単なる片付けの問題ではなく、多様な要因が複雑に絡み合った社会問題です。特に、高齢化社会の進展に伴い、その背景には「高齢者の闇」や「精神疾患」といった見過ごされがちな問題が存在します。

深刻化するゴミ問題と高齢者の闇

多くのゴミ屋敷問題は、高齢者の一人暮らしで発生しています。その背景には、以下のような「高齢者の闇」と呼ぶべき要因が潜んでいます。

身体機能の低下: 加齢による体力や筋力の衰え、病気や怪我でゴミ出しや掃除ができなくなる。

社会的な孤立: 家族や地域との関係が希薄になり、助けを求めることが難しくなる。ゴミ屋敷は周囲からの目を避け、さらに孤立を深める負の連鎖を生みます。

認知症や精神疾患: 認知症により物の分別ができなくなったり、強迫性貯蔵症(ため込み症)やセルフネグレクトといった精神疾患を抱え、片付けや身だしなみへの意欲を失ったりするケースが少なくありません。

特に、ゴミ屋敷の居住者の多くは「ゴミ」を「大切なもの」と認識しています。これは、強迫性貯蔵症や認知症などの精神疾患に起因することが多いです。本人は物を捨てられないことに苦痛を感じている場合もあり、周囲の人が強制的に片付けようとすると、激しく抵抗したりトラブルになったりするケースが多発しています。

社会全体で取り組むべき労働対策

ゴミ屋敷問題は、個人の問題として片付けられるものではなく、社会全体で取り組むべき課題です。特に、高齢化社会において、この問題は今後さらに増加すると予測されます。解決のためには、以下のような対策を講じる必要があります。

福祉との連携: ゴミ屋敷の背景に精神疾患や経済的困窮が隠れていることが多いため、清掃業者や行政だけでなく、医療や福祉の専門家が連携して居住者の支援を行う体制を構築する必要があります。

地域コミュニティの再構築: 高齢者が孤立しないよう、地域住民が日頃から緩やかに見守る体制や、見守り活動を支援する制度の整備が求められます。

ゴミ出し支援制度: ゴミ出しが困難な高齢者に対し、行政が戸別収集を行うサービスを導入する自治体が増えています。これはゴミ屋敷化を未然に防ぐ有効な手段となります。

法的・制度的整備: 多くの自治体で「ゴミ屋敷条例」が制定されており、行政指導や行政代執行(強制撤去)が行えるようになっています。しかし、居住者の人権への配慮も重要であり、強制撤去後も再発しないような継続的な支援が不可欠です。

アイズルームからの提言

ゴミ屋敷問題は、個人の片付け能力やモラルの問題ではなく、高齢者の心身の衰えや社会的孤立、精神疾患が複合的に絡み合った結果です。

高齢化が加速する日本において、この問題は「他人事」ではありません。社会全体で「ゴミ屋敷」を単なるゴミの問題としてではなく、見過ごされてきた高齢者のSOSとして捉え、福祉・医療・行政が連携した多角的な支援体制を構築していくことが求められます。

アイズルームは今後も障害福祉に特化した内容と社会問題を取り上げていきますので、何かご意見がありましたらこちらのサイト下の「お問い合わせ」からご連絡をください。皆様の貴重なご意見がブログを作る上での励みとなります。また、ゴミ問題で悩んでいる方がいらっしゃいましたらアイズルームにご相談ください。